【我的西医岁月——1972级医学校友毕业50周年纪念】我的求学之路

刘振堂,1972级西安医学院(现西安交通大学医学部)医疗系

光阴荏苒,岁月如梭,转眼我们毕业已50年。在这个特殊的日子里,有多少老同学在追今抚昔,感慨万千。每每闲暇之时,回忆当年求学之时的往事,犹若电影般在脑海一帧帧闪过,就像昨天刚刚发生。同窗谊、师生情早已深深扎根于心底,使人永久难忘。

1972年西安医学院恢复招生,那时,我已在西安市四中教了一年初中物理,4月底区教育局通知19名被推荐的学生开会,宣布了录取名单及学校,我被分到西安医学院医疗系。5月2日,我骑着自行车到学校报到。

由于我们这一级学生文化基础相差较大,有来自医院的护理人员、医生,有村里的赤脚医生,有大队干部、教师、工人,高中毕业、初中毕业,年龄差别可达10岁。学校提出用半年的时间补习文化课,叫“填平补齐”,于是各班的高中生就承担起辅导同学的任务。

记得教解剖学的孔祥云老师要求特别严格,解剖学考试分两大部分,五道理论大题,以及五个标本辨认,标本考试时,考生需单独进入考场,每个标本仅观察三分钟,在监考老师的指令下依次移动答题。那场考试我得了98分,唯一的失误,是将大脑的中央前后位置回答错了。

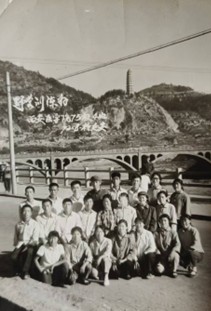

当得知我们要野营拉练到延安,大家欣喜若狂,我们年级是一个团,教务部部长兰应祥担任团长,各大班班主任担任连长。张延俊老师突然让我组织宣传队,我一时有点蒙,我五音不全,又没表演经验,这咋办?想起我们西安中学生曾经排演过大型史诗《东方红》,我自己也参与过,于是从各班挑选了十几位能歌善舞的同学组成宣传队。

第一个节目是舞蹈剧《洗衣歌》,我给他们制作了道具,很快就排练好了。一路上,宣传队总是提前出发,在适当地点表演自编快板、山东柳琴和陕北民歌,我们班的崔丁章同学陕北民歌唱得很好,边走边唱,气氛非常活跃。我们根据实际情况现编现说,鼓舞大家士气。到驻地后还为乡亲们演出。晚上抵达延安,望着远处窑洞的灯火,一路疲劳顿时消散,高亢嘹亮的歌声随之响彻山谷。

我们参观了延安的多处纪念地,听当地老农讲述老前辈在延安的故事,深受感动。途径黄龙山时,只见树木葱茏、土地肥沃。却因克山病,几乎成为无人区。我们学校克山病研究室的老师们常年驻守于此进行实地科研,有时连春节也不回家,最终取得预防和治疗的重大突破。我院心内科王世臣教授提出的大剂量维生素C注射抢救克山病,得到国内外学术界的认可,成为标准方案。大骨节病研究室的老师们也通过多年研究取得可喜结果。一附院放射科钱治中教授团队经过大量X线研究,首次提出大骨节病的X线分型,也得到学术界的认同。

学校为了更好地进行教学,决定举办实验班;我们班的王晋生,訾文中同学被调整到实验班。同时从16班转来了刘家全、王天舍、雷秀梅、黎爱君、成洪涛。他们年龄小,有朝气,给班级带来了活跃气氛。刘家全爱看书,喜欢钻研,后来的发展也证实了他的志向和胸怀。临床课开始后兴起了开门办学,为的是让学生早期接触基层,接触病人,强化理论结合实际。这样就有半年在附属医院,半年在其他医院。我们班先在一附院上了半年课,老师们通过找典型病例,供大家见习,还到结核病院学习听诊肺部病变的各种呼吸音。

其余时间,我们需前往县医院参与实践。就在这时,一附院的老师找到我,告知医院有一支医疗队正在洛川县巡回医疗,驻扎在洛川的土基镇和石头镇,当地条件十分艰苦,严重缺水,有时甚至一个月都无法洗澡。他们提出,如果我们前往洛川,医疗队的老师便可利用工作间隙到县城为我们上课。

医疗队有放疗科安怀伦、心脏外科李兆志、普外科王增碌、心内科刘治全和杜金凤、妇产科孙毅贞、小儿科李明勤、眼科赵曈贞、护士裴宗兰9位老师。他们都是医院响当当的医生和护士。如果有他们来授课真是难得的学习机会。我们班干部商量后决定到洛川县医院。

学校又派了外语谷向阳老师,以及两名炊事员。并由学校党委副书记冯建涛亲自护送我们班。在那段时间里同学们和老师如同一家人,吃一锅饭,住在窑洞里,老师带着同学们上课、做手术、查房、下乡巡回医疗,抽空到灶房帮助师傅做事,过得充实而愉快。

当时洛川是克山病区,刘老师和杜老师带着我们辨识了各种心脏杂音,为我们打下了坚实的基础。大家都有手术台上当助手的机会。我们班的马秀群经常在窑洞里给老乡们针灸治疗,被同学们称为“马神医”。一次,一位同学生病了,李兆志老师和我送她到一附院治疗,半路上遇到前方发生车祸,我们立即下车救治伤员,一下车李老师就说,我们是医生,可以帮你们处理,坐在地下的伤员和乘客投过来信任和盼望的眼光,那一刻,一种使命感油然而生,感觉作为一个医生在群众心目中的地位。

在洛川学习结束后,我们回到学校开始实习。当时1977级入学,三个年级同时开课,师资一时紧张,学校便从1972级抽调部分同学下乡带教。我被选中前往岐山县益店镇地段医院,带领一个班级学生实习。我们小组中有热情开朗的解剖教研室杨月鲜老师,以及认真负责的外语教研室关庆伦老师。

有一天,在门诊看到一个病人走进来,是个年轻女性,面色苍白,脸颊绯红,瘦弱无力,语言微弱。我给同学说这是个肺结核,同学说你怎么知道?我说你看她的表现和教科书描述的像不像?一个活脱脱的林黛玉。我们立即安排给她做透视,诊断结果就是肺结核。

在凤翔县医院实习医院期间,我们班分成几个小组,跟随老师上门诊、管理病人,并在手术中担任助手。凤翔中学还邀请我和严德华为学生们讲传染病的诊断和预防。除了在县医院实习,我们还需前往地段医院锻炼。后来我们几位同学派往距离县城10公里的田家庄地段医院。

期间遇到一例做腰麻操作,当地医生多次穿刺未能成功,几乎打算放弃,我向老师申请让我尝试,那位医生投来怀疑的目光——或许在他的眼中,我一个实习生怎能完成腰穿?我重新调整了病人的体位,追加少量麻醉,稳稳地把穿刺针插进去,缓缓拔出针芯,脑脊液顺利流出,操作成功。其实,他或许并不知道,我在县医院早已做过多次腰穿。积累了一些经验。

正是在一次的实战中,我们从病例中学到了课本上学不到的知识和经验,也更加体会到作为一名医生应有的责任和担当。

田家庄地段医院是一所不错的医院,距离县城十几里路,当年宝鸡第一康复医院的医生组织一个团队下到这所医院,各科室基本齐全,基本都是当地人。所以我们几个人去了以后,星期天医院就剩我们几个实习生。

在一附院呼吸科实习期间,我们每位实习生都要承担一周类似护工的工作。我每天早上7点前到科室,打扫全科卫生,然后把各种标本送到相关科室,取回之前的报告。查房结束后还陪同病人做检查。

上门诊时,带我的是陈思训老师,她既严格又耐心,总是先让我接诊,细致观察我问诊、写病历和处置的过程,然后给予指导。第二周她因要去干部门诊,放心地留我独立接诊并提前签好处方,交代注意事项。期间我接诊了一位遇到一个风心病二尖瓣狭窄患者,听诊时辨识出多种心脏杂音,并将其收收治入院。

后来病房老师在查房时看到病历,特意问“这位门诊大夫是谁?”得知是实习生后,连连称赞听诊细致全面。其实这得益于在洛川时积累的病病例和刘治全老师的悉心指导。

病房实习时,我们需撰写大病历,熟记患者情况,次日将病历摆在病床边,向老师汇报病史和检查结果。这种严格的训练令我受益匪浅。多年后谈论起当年的老师们仍然心存感激。

在妇产科两个月的实习中,这个人才济济的科室在王秉正、张藴景等老师的带领下声誉卓著。带我的是科里唯一的男老师——苏养冲,被大家笑称“独生子”。在这里我们全面参与了临床工作。

在外科实习时,见证了高振亚老师做手术,真可谓一种艺术,手法又快又细致。后来高老师升任副院长,有一次,我们在操场集体观看纪录片《无影灯下颂银针》,记录的正是一附院心脏外科在针刺麻醉下实施先天性心脏病手术的场景,主刀人是李兆志老师主刀。

那时,候宗濂教授给我们讲授针刺麻醉的原理与经络研究。李彤兰老师讲授拉丁文。实习期间,每一位老师都毫无保留、用心教导,我们也全力以赴、踏实学习,那段日子充实而难忘。

写到这里,还不由想起学校学生食堂的一位师傅,有好有几次下手术实在太晚,我区食堂本想随便买两个馒头凑合一口,值班的老师傅却说,“来吧,孩子,我给你下碗面条,吃点儿热乎的”,至今回忆起当年的情景,心底依旧暖意流动。

1975年11月底,我被分配到二附院放射科工作,当时科室刚从飞利浦引进了几台新设备,经过一个月的熟悉后,我被派往大荔县农六师医院医教队担任支部书记,开展为期一年的带教工作,负责1978级一个班级的教学。

除了在医院带教,我们还要到村里为老乡治病。在此期间,我跟从我院中医科申作斌老师学了多种针灸技法,有一天凌晨两点,住在隔壁的小伙子突然敲我的墙求助,我赶过去时,见他蜷缩在床上,面色苍白,痛苦不堪。自述腹部剧烈疼痛。我判断是胃肠道痉挛。便为他针灸中脘、足三里和合谷穴,大约五分钟后,症状完全缓解。

一年后,我回到科室正式投入正常工作,幸运的是,我遇到了一位恩师——杨文智老师,他手把手教我各种操作技能,使我受益匪浅。

在数十年的职业生涯中,我参与创办了《实用放射学杂志》,并先后承担了审稿、编委、副主编及责任编辑等工作。后来,又担任介入放射学杂志(上海)编委、资深编委。同时受聘为《中华内科杂志》(光盘版)特约编委,以及《武汉大学学报》(医学版)特约审稿人,《西安交大学报》(医学版)审稿人,《现代肿瘤杂志》审稿人等。

1983年,介入放射学还在萌芽中,通过外出学习,在我院开展了介入技术,成为陕西省较早开展此类技术的医院之一,我个人累计完成介手术数千例,并培养了近十名研究生,他们如今分布在北京、上海、西安等各大型医院,其中多数已成为大科室主任或学科带头人。

随着介入技术的逐步推广,我们几位从事该领域的医生意识到有必要建立专门的学术组织。在20世纪八十年代后期,经过和卫生厅医政处及省医学会请示,期间得到李鸿光厅长的大力支持。几经周折,终于推动成立了陕西省医学会介入放射学分会,我担任副主任委员。该学会现在已经发展到西北西南。为介入从业者构建了学术交流平台。此外,我还曾担任医学影像技术学会委员与理事,以及陕西省放射学会常务委员。

退休后,我受聘于长安医院放射科,开展多项新技术并组织论文撰写与投稿。同时,担任唐都医院介入科的特聘教授,负责技术把关。也曾被聘为东莞市厚街医院放射科主任。

50年,对于一个人来说,几乎就是大半辈子,这期间社会大环境会发生很多变化。但我们这个年级的同学,无论选择从政还是行医,无论供职于大型医院,还是坚守在最基层的医疗岗位,始终不忘初心,勤恳敬业,为了人民群众的健康事业默默奉献着自己的一份力量。