【我的西医岁月——1972级医学校友毕业50周年纪念】匆匆岁月

万甲智,1972级西安医学院(现西安交通大学医学部)医疗系

1972年四月,我一个人坐火车来到西安。下火车后,我乘坐五路公交车来到了终点站——西安医学院学生区报到。学生处直接把我分到四班,并安排了学生宿舍。

西安医学院位于西安南郊、小寨紧西南方向。当时是五路公交车的终点站,也是医学部的中心。这里有一个大的盘道,医学部以盘道为中心分为四个区,分别是“东南区”“东北区”“西北区”“西南区”,其中“西南区”是学生住宿区,內设学生宿舍楼,共五栋每栋四层。还有两个学生食堂、体育场、电影放映场等。学生区管理老师张彦俊、侯俊玉、魏志勇的辛勤辅导与关爱,令我们至今心存感激。

我们班原有30名学生,后因身体等原因,部分同学被调剂至其他院校或退回原籍。最终留下24人,学员们年龄从21岁到30多岁不等,分别来自农村、工厂、学校、部队等不同背景。其中包括应届高中毕业生,在职医生,药厂职工,部队卫生员等。学历也各不相同,有66—68级的初高中毕业生,也有应届高中毕业生和护校的在职人员。虽然大家的经历、知识水平不同,但都有一个共同的目标,求知博学,为报效祖国学好医学。

我们班的班长是钱小杰、副班长张钨金。班上同学团结协作,在生活与学习上互帮互助,相处得十分融洽。

全年级共分为五个中队,每四个小班为一个中队,总人数约600人。全体学生分别在两个食堂(东饭厅和西饭厅)用餐。并分别住在这五栋学生宿舍楼里。

医学基础课程的教学区是我们大学第一、二年进行系统学习的主要场所。在这里,我们从基础医学知识逐步过渡到临床技能的训练。课程涵盖医用数学、医用物理学、人体解剖学、生理学、生物化学、药理学、病理学、法医学、英语等十多个科目。学校还设有动物饲养园和动物实验室,各专业教学配套比较完善。上小课时,每位学生可独立使用一台显微镜、一套仪器和一具标本;大课则在阶梯教室进行,各类实验仪器和教具一应俱全,这些条件为我们提供了优良的学习环境和实践保障。

记得解剖楼陈列着各种人体标本,尽管空气中弥漫着刺鼻的福尔马林气味,常常熏得人直流眼泪、打喷嚏,但老师及同学们戴上口罩,依然坚持在解剖室里授课与学习。我们仔细地辨别人体各种骨骼及骨的连接,探究不同脏器的形态,追踪每一根血管、神经、肌肉的精准位置与走向。

生理学老师将人体的消化、吸收、排泄、思维、运动等复杂功能讲解得淋漓尽致。生物化学老师则为我们详尽剖析了人体内糖类、脂肪、蛋白质等物质的精妙代谢过程。病理学标本多种多样,展示并揭示了疾病状态下人体各脏器的病理变化过程及组织病理改变。从克山病、大骨节、尘肺等地方病,到胃癌、肺癌、直肠癌、垂体瘤等各类肿瘤标本。无一不在警示我们疾病的无情,也让我们深刻认识到预防和疾病的早期治疗对于阻断疾病的发生与发展的重要性。

微生物学的老师同样倾心相授,为我们系统讲解了遍布世界各地各种微生物,寄生虫,病毒是如何侵害人体,其致病过程、临床表现以及相应的治疗方法,让每一位学员都感到收获满满。

近两年的基础课学习期间,我们聆听了教授和老师们系统而精深的授课,并亲手完成了各科实验操作及人体标本的解剖。还有象青蛙、兔子、小白鼠、猴子、狗、山羊,还有各类微生物,这些都是我们实验的对象。

基础课的学习使我们对人体解剖有了更深刻的理解,逐步懂得了人类的生理机能。从进食到消化吸收、排泄;从思维、语言、运动、全身机能的协调都有了清晰的认识。我们不仅掌握了人体在正常状态下的生理过程,也理解了疾病状态下的病理变化机制。这一切都为日后的临床诊疗工作打下坚实的基础。

我们实践了青蛙大腿肌肉的神经电刺激运动,看到了青蛙的离体心脏在钾、钠、钙离子作用下的兴奋与抑制。学习实践了猴子、狗的条件反射与非条件反射。这些基础知识对临床上的治疗起到很大的指导作用。临到基础课学习结束时,在动物实验手术室进行了动物外科手术---肠切除吻合术。这是我人生第一次在活的肉体身上动刀子,既激动又紧张。也是涉及外科领域的第一次尝试。

基础课学习科目较多,几十门课要在较短的时间内完成,所以,学习显得很紧张。老师和学生们都在赶进度,抓学习。大家废寝忘食的学习精神尽表现在学习生活中。早起晚睡是家常便饭。清晨鱼肚白色中同学们就在操场、校园小道看书学习,朗读英语。傍晚路灯下、有的同学甚至深夜还在学习。我们还模仿古人“头悬梁,锥刺股”,冷水刺激的办法,以提高神经的兴奋,拼命延长学习时间。

大学的生活条件良好,用餐使用饭卡,无需额外支付费用。食堂供应以粗粮为主,每次就餐时在卡上盖章登记,每人可选择一份饭菜。这对于我们来说已经非常满意,在家也没有这么好的伙食。书本、水电、住宿均免费。铺盖和衣服则需自备。

在哪个年代,大家普遍不富裕,衣着朴素、衣服上带有补丁被视为思想觉悟高的表现。学校提倡勤俭节约、艰苦朴素的生活作风,同学之间没有攀比,没有浪费。每个人都积极要求进步,主动向党组织靠拢,努力争取加入中国共产党。

大学第三、四年进入临床学科学习阶段,地点位于本校第一附属医院。该医院为三级甲等医院,院内教授多,学科多,医疗技术领先,在西北地区享有很高声誉。当时已开设1200多张病床,分设20多个临床科室,心脏外科、肝胆外科、肾外科、妇科、神经外科等都属于知名专业学科。

我们上理论课,大课在阶梯教室进行。小课在病区小教室,老师直接带领我们进入病房,面对病人展开教学。针对某一种疾病,从询问病史、体格检查开始,结合各项化验和检查结果进行讨论与分析,最终得出诊断并制定治疗方案。这种理论与实践紧密结合的教学方式,极大地提高了我们对疾病的认知、诊断和治疗能力。我们逐步由见习医生、实习医生做起,先后担任第四助手、第三助手,进而晋升为第二助手。通过这样的训练,我们的知识不断积累,技能持续进步。尤其令人难忘的是刘治全、王增录、潘承恩、李兆志、张一亥等老师。他们引领我们迈入医学的大门,为我们夯实了临床医学基础。每一位老师,都让我终生难忘。

1972年8月,学校组织我们全年级同学徒步前往延安,开展革命传统教育。这支约600人的队伍从西安乘车抵达铜川。首先参观了王石凹煤矿的矿井展览。接受“不忘过去苦牢记今日甜”的教育。随后,我们沿着当年红军行军的路线,背着行李穿行于山涧小道,攀越深山老林。队伍由参加过解放战争的老干部带队前行,他们斩荆劈棘、开辟道路。同学们情绪高涨、紧随其后。路途常见枯木横卧,蒿草丛生,山涧溪流蜿蜒潺湲,仿佛置身于原始森林。夜晚借宿于民房或门道中。途中不少同学肩背磨伤,脚起水泡,但大家互相帮助,简单包扎继续前行。

我们每日行程约五十余里,伤病者由救护车接应。为鼓舞士气、缓解疲劳,宣传队在路边演唱,喊号子,激励大家坚持不懈。历经半个月的徒步,自铜川经宜君、黄陵、富县、洛川、甘泉,最终抵达革命圣地延安。

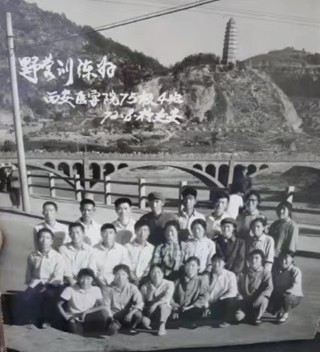

1972级四班于延安留影,后排左一为作者(1972年)

在延安,我们参观了凤凰山、宝塔山、枣园、南泥湾、中共第七次会址杨家岭大礼堂。参观了毛泽东等老一辈革命家居住的窑洞和办公地址。通过老红军和讲解员的讲述,深切感受到长征的艰难困苦与英勇顽强精神。我们还参观了延安大学。

大学第四年,我们班随西安医学院医疗队前往洛川县石头乡,为当地群众进行医疗服务。先后去了几个乡镇农村的医疗站,在县医院内科,我有幸得到刘治全老师的悉心指导,系统实践了心肺听诊等技能,逐步掌握了心跳的规律性、心音大小,瓣膜声、开瓣音以及收缩期及舒张期杂音等的辨别。

此后,我们还前往凤翔县医院、田家庄卫生院及农村医疗站开展服务,感受颇深。大学时期的学习、生活是紧张的而充实的。几年的拼搏学习和临床实践,使我得到了锻炼。无论在理论学习、临床实践,还是面对病人的诊治过程中,我都始终认真负责、全力以赴,不敢有丝毫的马虎。因为我深知,自己将来要面对的是众多的患者,不同类型的疾病,以及难以预测的治疗结果。

在西安医学院上学期间,1975年5月1日,我光荣地加入了中国共产党,成为党的一员。

1975年11月11日,我大学本科毕业,同行11人,都到渭南地区卫生局报到,随后被分配至不同单位。其中,杨向京同学进入卫生局,后担任渭南市卫生局副局长;杨宾分配至地区医院耳鼻喉科;徐宽、刘全两人进入地区防疫站;马秀群分配至地区妇幼保健站,后升任陕西省卫生厅任妇幼处长;高卫平进入地区药检所,后升任陕西省卫生厅卫生防疫处处长;马欣考上了研究生;我被分配至渭南地区中医学校。经个人申请,最终安排在渭南中医学校附属门诊部工作。

当时,由于我所在医院起步较晚、基础较为薄弱,科室建设尚不健全。医院就派我去各大医院进修。我先后在西安市第一医院、西安交大第一医院肿瘤科和神经外科,南京铁道医学院附属医院,以及第四军医大学(现空军军医大学)西京医院整形外科进修学习。

我每进修一门学科,回到医院就组建相应科室。先后创建了大外科、神经外科、骨科整形外科。根据医院的发展需要,我历任大外科主任、神经外科主任、骨科整形外科主任,十余年连续被评为先进工作者和优秀共产党员。

几十年来,我一直践行“把最好的年华贡献给人民的卫生事业”的誓言,五十年来共完成大小手术上万余例,赢得“渭南一把刀”“万一刀”的美誉。在繁忙的医疗工作之外,我还担任了陕西省渭南中医学校的教学任务。我于1980年至2000年先后为陕西省中医学校十个年级的医士班、护士班学生教授《外科学》《外科及护理学》《外科学概论》等课程的教学。空闲时先后撰写英译汉《危险因素分析》连载三期,《带蒂回场段移植修复降结肠、直肠间缺损》《结石性胆囊炎的手术治疗》《胃、食管吻合口瘘的防治》《胆道手术中应注意的问题》等三十余篇论文,在陕西省中医学校学报上发表。其中多篇在国家级刊物上刊载。我多次参加了全国外科、显微外科、整形外科学术交流会议。从中获取更多的医学前沿知识,不断提高医疗技术。

我的医学知识获取来源于母校,感恩各位老师的辛勤教诲。虽然我们已是74岁高龄的老人了,但感恩之心依然。祝母校繁荣昌盛!桃李遍天下!祝母校这所医学知识的摇篮,培养出更多医德高尚、医术精湛的医学精英。

2025年8月