【我的西医岁月——1972级医学校友毕业50周年纪念】我的眼科之路

王润生,西安医学院(现西安交通大学医学部)医疗系

暮然回首,我从西安医学院毕业已经整整50年了。我做梦也没有想到,自己会成为一名眼科医生,而且工作在西安市最大的眼科中心西安市第四医院(现西安市人民医院)。由于在眼底病领域的多年深耕,我有幸被评为国务院政府特殊津贴专家。尽管今年我已经76岁了,但医院依然不让我离开,每天仍有许多患者专程来找我看病。我深知,这一切都离不开母校的培养,是母校将我这个农村青年培养成一名医生,更重要的,母校独特的教育教学方法,让注重实践、勇于探索的精神融入了我的血液之中,让我毕生受益。

我们是1972年入学的,在完成了一年的医学基础课程,掌握了解剖学、生理学、生物化学、药理学等基本知识后,于1973年下半年,我们班正式进入临床教学阶段。当时,由于招生规模较大,全校共有600学生,承担临床教学的附属医院压力很大。常常是十几名同学围着一个病人进行体格检查,不仅病人难以承受,我们也感到十分为难。在这样的情况下,我们班萌生了走出校门,利用县级医院资源进行开门办学的想法。这一建议得到了时任西安医学院第一附属医院院长王志一的支持,最终决定,由骨干教师带队,去洛川县医院开展开门办学。

一附院抽调了护理部王芙蓉、内科冯学亮、神经外科戈治理、泌尿外科南勋义、公卫教研室李安伯、妇产科王文英、中医科孙喜才、骨科耿淑平等老师,组建了一支实力雄厚的师资队伍。这些知名专家们的到来,受到了洛川县群众和医务人员的热烈欢迎。他们一边参与当地的医疗工作,一边围绕常见病与多发病为我们进行现场教学——遇到什么病例,就讲解什么疾病。走到病床旁边教学,让我们看得清,摸得着。非常直观生动。

在老师们的悉心指导下,同学们很快就掌握了接诊病人的基本技能,开始轮流分管科室病人。其中,在妇产科的一段经历让我终生难忘。当时我负责管理的一位19岁的女孩,她因长期闭经前来就诊,经王文英老师仔细检查后确诊为先天性生殖系统发育畸形。王老师就地取材,利用羊膜被覆模型支撑的方法,成功实施了人造生殖系统手术,这在陕北地区引起了巨大反响。患者和家属的感激之情,至今仍历历在目。王老师不畏困难、勇于探索的精神,给我上了生动的一课,对我之后的从医生涯产生了深远影响。

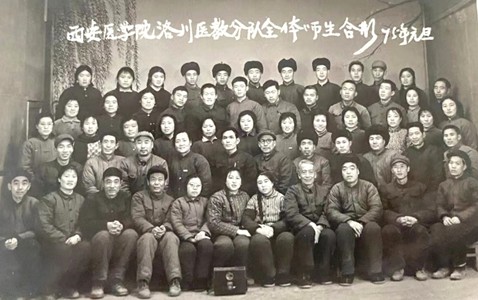

后排左五为作者

1975年11月,我被分配到西安市东郊人民医院外科工作。当时,医院接诊的眼科患者很多,但医院尚未设立专门的眼科科室。由于我在杨凌实习时曾经接触过诊疗工作,有一些基础,便向医院提出成立五官科并得到批准。医院从外科划转了8张病床,开展的手术有扁桃体、鼻息肉切除和白内障等手术,其中多项手术都是该院首次。期间,唐都医院眼科于振标教授还指导我们开展青光眼虹膜崁顿术。我们和西安市无线电二厂合作,用磁疗眼镜进行近视治疗,效果不错,前来治疗的学生每天不下四五十例。1977年4月,我被医院选送到陕西省第三期眼科医师学习班。在为期11个月的培训中,母校老师陈庆奎、王守敬、裴严明和第四军医大学(现空军军医大学)蔡用舒等专家为我们授课。作为培训班班长,我在结业考试中取得了较好的成绩。并因此得到王煊老师的赏识与推荐,5年后,我成为西安市第四医院(以下简称四院)眼科的一员。

眼科是四院的重点专科,前来就诊的患者很多。但在眼底视网膜疾病的诊断和治疗方面在那个年代仍存在明显短板。当时,医院从国外引进了一台眼底荧光造影照相机,刘忠人主任将这一重要设备的应用任务交给了我。由于这项技术当时全国仅有五六家医院开展,可供借鉴的资料资料相对匮乏。为此,刘主任特意安排我参加了河北医科大学二院廖菊生教授举办的荧光造影学习班,这次学习让我受益匪浅,为后续工作的顺利开展奠定了坚实基础。

随着荧光造影技术的成功开展,四院接诊的眼底病患者数量逐渐增多。1984年,我与刘忠人、王煊完成的“黄斑部眼底荧光血管造影”研究荣获西安市科技奖。这一初步成功,极大地增强了我的信心。1992年,我的论文《荧光造影下的睫状视网膜动脉》在《中华眼科杂志》上发表,随后被美国科技数据库收录,并被国外期刊书籍引用。该项研究成果后来获得陕西省科技进步三等奖。

在眼底病的诊断和药物治疗方面,我积累了较为丰富的临床经验,并多次在全国眼科学术会议上作专题报告,得到了国内同行专家的广泛认可。激光技术是眼科,尤其是眼底病治疗中的重要手段,1984年初,四院相继引进了多种激光机设备,开展了30余项眼科激光手术,年激光手术量逾千例,基于这些临床实践,我总结并撰写多篇相关论文。

在与一附院激光科合作期间,陈美兰老师邀请我加入了陕西省激光学会,此后,我相继被推选为陕西省激光学会第三届、第四届主任委员,并于2001年当选为中华医学会激光医学分会第四、五、六、七届全国常委,以及第四、五届眼科学组组长。

解除病人的痛苦,往往是科研课题的重要来源。视网膜静脉阻塞是临床常见的一种出血性眼底疾病,其中缺血型不仅导致患者视力严重受损,还容易继发新生血管青光眼——这也被称为难治性青光眼,病人疼痛难忍,甚至在八十年代末,不少患者仍不得不通过摘除眼球、剪断视神经来缓解痛苦。

我以此临床难题为切入点,经过十余年时间,对千余病例进行了治疗、观察和分析研究,在注重全身相关病因干预的同时,我依据眼底荧光血管造影所显示的缺血范围,施行不同级别不同、不同密度的激光光凝治疗,这一方法显著降低了新生血管性青光眼的发生率,大部分患者还保留了有用的视力。

通过不断总结和提高,我们完善相关临床资料,并基于上千例大样本临床研究,最终完成了缺血性视网膜阻塞的临床课题,该成果后来推广至国内十多家医院应用,帮助众多患者保住了眼球和视功能,为他们带来了实实在在的福祉。相关研究累计发表论文近十篇,并获2005年度陕西省科技进步二等奖。

玻璃体积黄斑视网膜前出血是严重影响中心视力的疾病。我利用眼底病基础知识和经验,成功开展了黄斑视网膜前出血激光玻璃体引流术,这种非侵入性治疗办法,能够在半小时内帮助患者恢复视力,避免了传统玻璃体切除术所带来的风险和高额医疗费用。该项技术的研究论文已在《中华眼底病杂志》发表,并在全国激光年会上进行大会报告,已成为同道对该病的重要治疗方法。

我带领团队对视网膜动脉阻塞进行了相关研究,对视网膜动脉阻塞眼底可见栓子者利用YAG激光进行激光栓子碎解术联合静脉溶栓。此成果在2012年阿布扎比第13届世界眼科大会上发言,并发表在《中华眼底病》杂志。和介入科合作行眼动脉超选、颈内动脉介入动脉溶栓取得不错的效果,以上研究获2015年度西安市科技成果二等奖。

非动脉炎性前部缺血性视神经病变,是眼科常见病。我从80年代末至今一直坚持不懈对该病进行观察研究。根据临床造影综合观察找出了一些诊断规律,总结出了如血压与眼压、动态血压、血流变、血脂、血纤维蛋白原及血浆内皮素异常与非动脉炎性前部缺血性视神经病变发生发展的相关性,以此发表了多篇相关论文。为了对该病进行深入研究,在国内创先成功的利用光动力的方法诱导出了鼠前部缺血性视神经病变的动物模型,其成果获陕西省科技进步三等奖。

近年还通过光相干断层扫描(OCT)对百余例前部缺血性视神经病变病人进行了观察研究,发现OCT显示的浅视杯与该病的发生发展密切相关,并为该病的诊断和水肿消退程度的判定增建了新的内容,其研究论文相继刊登在《中华眼底病杂志》等刊物,并获陕西省政府科学技术进步二等奖奖。

依据国内外资料对照,经过临床实践与视网膜相干断层扫描仪检查的验证,用短期激素联合艾维治综合治疗是目前比较满意的方案之一,可将病人水肿持续时间由7.9周缩短为3周左右。相关技术已经被同行多家单位应用并获2012年度陕西省科学技术二等奖。

眼底是全身功能性或器质性改变的重要窗口,眼底病往往与全身健康状况密切相关。在我数十年的从医生涯中,始终秉持这样一个理念:在综合治疗全身疾病的同时,有针对性地处理眼部病变,才能取得更为理想的的疗效。据初步统计,截至目前,我已接诊疑难病患者诊治5万余人次,完成眼底病激光治疗10万例,其他激光治疗术8000余例,使全省以及邻省众多患者重见了光明,部分北京、山东、安徽、江西等地患者也不远千里慕名而来就诊。

视网膜动脉阻塞溶栓研究近年已治疗超2000例,其中动脉溶栓1200余例取得较好效果,病人来自18个省,治疗量居国内之首。

回首往事,感慨良多。我庆幸自己成长于改革开放的伟大时代,更由衷感恩母校为我打下的坚实医学基础,以及那份始终激励我勇于探索、不懈实践的精神。

老骥伏枥,志在千里。我将始终铭记母校的殷切期望,在有生之年,开展更多的眼科临床研究,将毕生所思所得传授给更多后来者,助力更多患者重见光明!

2025年7月9日