【我的西医岁月——1972级医学校友毕业50周年纪念】永远的记忆

徐书真,1972级西安医学院(现西安交通大学医学部)医疗系

1972年4月,经兰州军区某部选送,我得以进入西安医学院学习,走出西安火车站的那一刻,西安医学院欢迎新生的大横幅映入眼帘,我心中特别激动难抑,默念着“终于上大学了”,不禁流下热泪。老师热情地迎接我上车,在车上我结识了从延安来的学员屈延英,我俩从此成了一生一世的好朋友。

我们这一级共有600名学员,分为4个大班,下设20个小班。每个大班都配有管理老师。学员中包含来自空军、陆军的60名军人,我作为陆军学员,被分配在三大班第14小班。

在一年的医学基础课学习中,我们系统掌握了解剖、生理、生化、病理、药理等基础医学知识。所用教材都是少而精,却极为实用。学校强调教学应突出重点:临床常用的内容多讲、细讲,不常用的则少讲甚至略讲。授课教师个个都是精兵强将,硬是把生理、生化等复杂知识讲得生动有趣,如故事般令人终生难忘。侯宗濂教授还曾亲自给我们讲授生理神经与针刺麻醉的大课。

考试同样严格,一门不少,印象最深的是解剖考试,每人站在一个标本前,随着老师一声命令:“转”,便迅速移动到下一个标本并及时写出答案。通过这样的训练,每位学员都打下了极为扎实的医学基础。

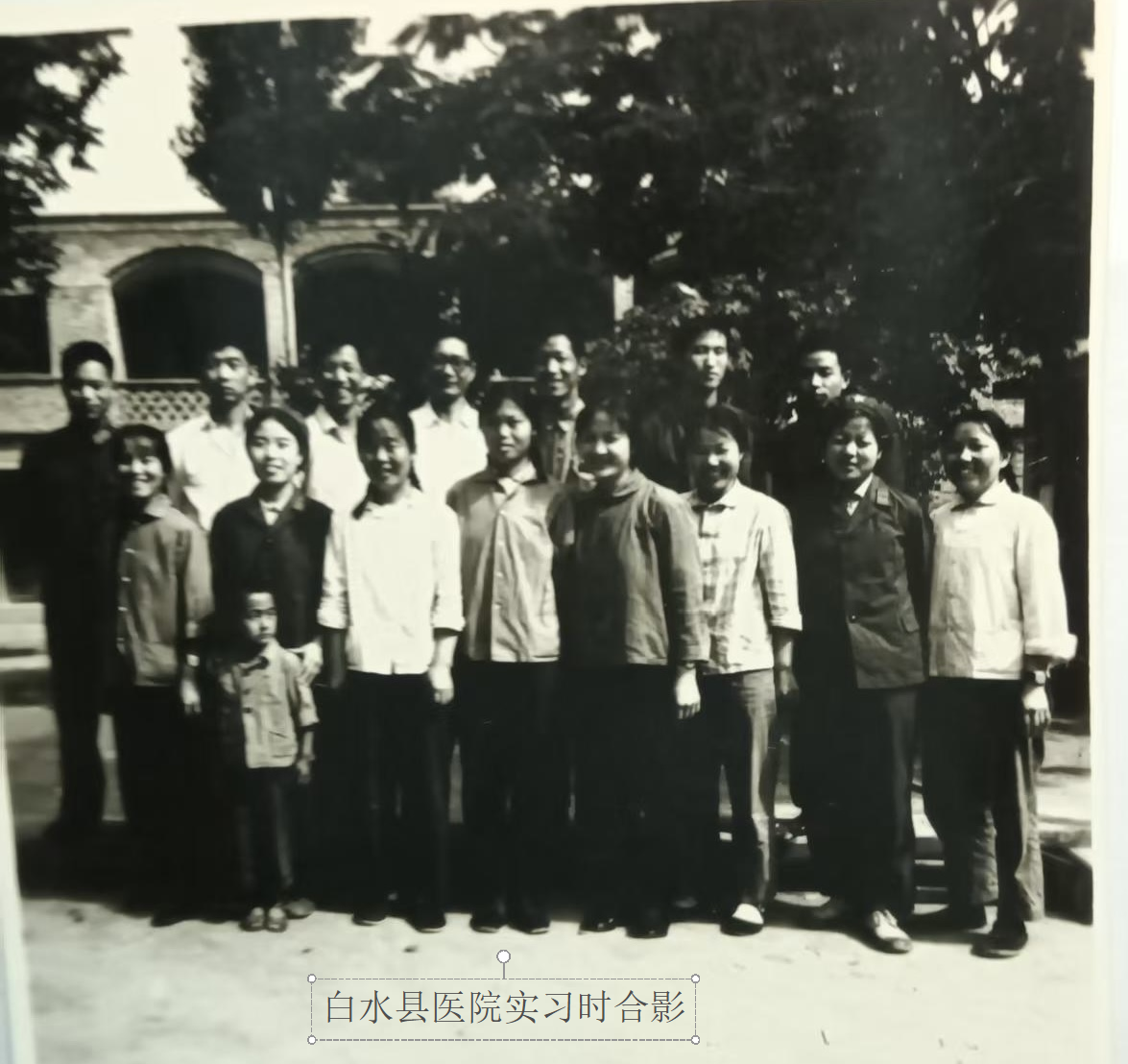

白水县医院实习合影,前排左二为作者(1974年)

学校安排我们在陕西省白水县医院实习。我与另外三名同学为一组,住在老乡家,夜间四人同睡在一盘土炕上,夏天闷热难耐,我常被跳蚤咬得彻夜不眠。无奈之下,我只好叫醒早已熟睡的同学贾慧珠和张兰英,请她们帮忙一起捉跳蚤。最后她们总会帮我把裤腿、袖子和衣领都用绳子扎紧,防止跳蚤钻入,甚至用纱布盖住我的脸,她们都如此耐心照顾我,牺牲了自己的睡眠。特别是在我生病时,她们俩人对我无微不至的照顾更使我永远铭记于心。

在县医院病房实习期间,代课老师都身怀绝技,结合患者病情、体征,把生理、生化、病理、解剖等理论知识讲得绘声绘色,明明白白,使我铭记在心,受用终生。

老师带着我们为患者查体,望闻问切,那种对患者的认真负责,耐心细致,和高超的诊断技术,缜密的逻辑思维,都深深的镌刻在我的脑海里,为我毕业后当好一个基层医院的医师打下了坚实的基础。以至于我多年来向人们建议:解决疑难杂症,一定要到西安医学院附属医院去,那里的医生护士对病人诊治的每一步,都有理有据,特别负责任。

在白水县医院,代课老师还亲自指导我独立完成阑尾切除术、剖腹产术等。返回学校时,我们每位学员都收获满满,心怀感激。

我们大多数时间在县医院就餐,有时帮助老乡干农活,除草、锄地、给玉米打农药,就在老乡家吃饭。白水县的实习生活,给我们今后的人生开辟了一条扎实的奋斗之路。

1972级14班毕业留念(二排左二为作者)

毕业后,我又回到了兰州某部队。说实话,我内心一直渴望能分配到大医院,把学到的知识投入实践,为官兵和人民服务,梦想成为医学院老师们那样技艺精湛的医生。但部队要求高度集中,个人要求要服从上级安排。我先被派去带新兵,后又调至射击队担任医生,1980年才调入西安解放军某医院,先后在外科、内科和超声科工作。

我常自比是“一块砖”,哪里需要就往哪里搬,可心中始终不解:为何不能将我“搬”进大医院?在基层待久了,不禁担心所学荒废,一度困惑不已。最终我在西安医学院超声研究室进修时,在张爱红、雷小莹老师的亲切教导、帮助和影响下,我逐渐明白了很多道理。并非所有医学生都能进入大医院,也并非只有在大医院才能成为好医生。就像白水县医院虽规模不大,却有许多医术精湛、深受百姓信赖的医生,其中就有我们医学院的毕业生,他们以扎实的技术救治了大量患者,是当之无愧的好医生!是真正的医学专家。

我渐渐明白了,我或许成不了医学专家,但只要兢兢业业,恪尽职守,也可以做一名对病人负责、解决普通医学问题的好医生。“能做出不凡大业的只是极少数人,但是每个人都可以用崇高的爱、负责的精神、扎实的基本功去做好很多平凡的小事情”。这个想法成为我终生的座右铭。

1999年,当我奉命科技援藏,正是这句座右铭支撑着我二十年如一日,为藏汉族同胞,党政军地干部群众,默默做了一些实实在在的小事。

初到到拉萨时,当地仅有三家医院有彩超仪器,且超声医师还不太会操作。黑白超声也不普及。很多地区基层医院的医生认为,彩超就是彩色电视机。党中央对西藏群众的健康非常关心,在医疗保健方面投入巨大。每次中央代表团赴藏都会拨付大量资金用于购置高端医疗设备。

令人无奈的是,很多医院缺乏会操作设备的医生。西藏迫切需要超声影像技术人才,我下定决心,一定要把基层医师的培训工作开展起来。

当时我担任西藏自治区超声诊断中心主任,自治区政府保健处医生,以及中华医学会西藏超声专业委员会主任委员,负责全区疑难杂症的超声诊断及会诊。我深知,拓荒者的路是艰辛的,但这却是一条惠及全区老百姓的必经之路。

2000年至2005年为西藏超声医学培训第一阶段。从基础超声医学知识普及,包括腹部、心脏、小器官。并同步中华医学会超声医学分会对全国超声医师上岗培训,从最初5个人参加培训,到后来百余人参加,再到争先恐后的报名,共完成7期培训,从很多人不知道什么是彩超到80%的参训者达到对彩色多普勒技术的熟练掌握,这其中的诸多艰辛,只有我们组织者和培训者才能说得清楚。最初的培训班,讲义都是用油印机,一张一张推出来再装订的,基层不通网络,每个通知都是手写信封,贴邮票发出去的,每个内地的专家讲课课件,都得按照我提出的要求,从超声基础知识讲起。但每个专家都没有怨言,都是无偿授课,无私奉献。西安交通大学医学院二附院雷小莹老师和内地学术专家们一直支持西藏的培训,他们亲临拉萨授课,他们那种缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦的工作作风,给了我莫大的精神支持和鼓励,当年拉萨的生活条件极为恶劣,无论缺氧有多严重。无论困难有多大,雷老师都是乐观的,从没畏惧,把妇产科超声知识讲得绘声绘色,以至于课后学员们一直都缠着她,雷老师对任何问题解答都永远是耐心细致的。雷老师成为我坚持在西藏完成好各项工作的榜样和坚强后盾。在培训期间我经常因为缺少经费支持,不得不自己掏腰包,我也经常因为没有经费支持而不顾场合的痛哭流涕。但是因为有老师们的无私奉献、精益求精、为患者服务勇于牺牲自我的精神激励着我,再苦再难我也没有放弃,期间,我所在的部队医院也一直从人力物力上给予我大力支持,常常免费为学员提供住宿和就餐,无偿提供车辆保障和授课场所。

2006年至2015年为培训的第二阶段,是西藏超声医学应用和发展的10年。彩色多普勒超声基本普及到基层医院包括偏远的阿里地区。接受培训的骨干医师都能担负起各个医院的诊断和疑难杂症的会诊。期间共举办了11期不同专题的学习班,2013年还成功举办了全国超声医学研讨会。

2016年以前,西藏只有1—2家医院做产前胎儿筛查,且不规范。基层医院孕妇常因疑难问题转诊到拉萨,由于路途遥远,交通不便,常常出现意外身亡。为此我携手湖北省妇幼保健院陈欣林主任,将国家产前培训基地引入西藏。与来自全国的专家组建“梦圆雪域专家志愿者团队”,她们不计报酬,不计名利,矢志不渝地在西藏推广产前超声规范化标准。守护雪域生命,弘扬救世仁心。在内地超声专家支持下,连续举办多次产前筛查培训班,共计培养了240多名获得产前超声诊断资质的超声医生。从根本上缓解了全区产前超声人才的匮乏,实现了全自治区每位孕妇孕期至少接受1—2次规范化系统超声检测,有效避免了致死性新生儿畸形的出生。

2017年我和内地专家赴山南、日喀则、阿里地区,考核、检测、产科超声医师的诊疗技能,并为当地军地干部群众做体检。在阿里新成立的妇产医院,由于缺氧严重,我一人昏倒在医院楼道里,后来辛亏被人发现,我才得以获救。

2018年我退休了,在部队干休所安度晚年。

如今西藏的超声医师,有了质的飞跃,在各个医院都发挥着主导作用,他们不仅可以完成高海拔偏远地区的医疗任务,还协助内地各大医院完成先心病、包虫病、大骨节病的筛查及防治。超声科,有了主任医师,有的还可以带研究生。每位超声医生都能自如的操作高端彩超仪,彩色多普勒知识和设备普及到阿里、白朗,安多、波密,扎朗等等偏远地区。

我没有成为大医院的医学专家,但我做的这些平凡小事,惠及了全西藏自治区老百姓,我没有辜负西安医学院老师的教导和培养。作为一名西安医学院的学员感到很自豪!很骄傲!我先后荣立了三等功、二等功,被四总部授予技术标兵,全军学雷锋标兵,巾帼英雄标兵,全国十大公益女性,当选为第十一届全国妇女代表,诸多荣誉都浸透着西安医学院老师们的心血,我热爱西安医学院的每一位老师,终生感谢母校对我的培养和支持。

最后,我用宋代诗人朱熹的一首诗来表达我对母校的感激之情:

《活水亭观书有感》

〔宋〕朱熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许?为有源头活水来。

2025年7月12日